お米の価格がなかなか下がらず、家計に大きな影響が出ている家庭も多いと思います。

政府の備蓄米放出によってお米の販売価格が落ち着くと思われていましたが、まだ店頭で見かけたことない人も多く、販売価格についても高止まりしている状況です。お米の価格自体は、需要量に対する供給が追い付いてくれば落ち着くはずですが、以前と同じような価格に戻ることはなさそうです。

備蓄米の入札価格と業者の利益

米の価格高騰により、政府は備蓄米を放出することになったわけですが、第一回の入札結果がこちら。

落札価格の平均は、消費税抜きで60キロあたり、2万1217円でした。

この入札価格を書き直すと「玄米60kg 2万1217円(税抜)」。これを精米すると20%ほど減るので白米では48kg、価格は税率8%で計算すると2万2914円(税込)。白米1kgあたり約477円(税込)、白米5kgでは2386円(税込)となる計算です。

ただし、これは入札価格であって、流通における諸経費を含まない価格です。

流通時の経費は以下の記事。

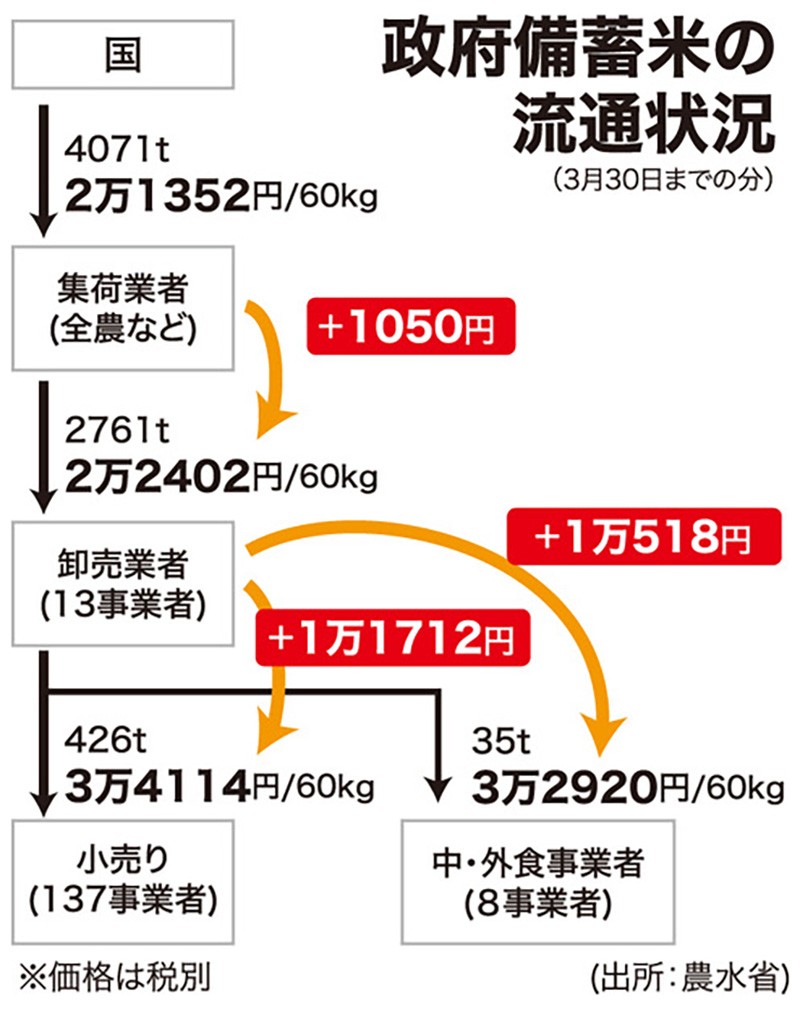

JA全農やJA福井県などの集荷業者が、卸売業者に販売する段階で上乗せされた金額は60キロ当たり1050円(税別)

集荷業者は2万1352円(60キロ当たり、税別)で仕入れ、2万2402円(同)で卸売業者に販売していた。

記事を読む限りでは、JAから卸売業者に売り渡す際の経費は最低限に抑えられているようです。

一方、卸売業者からは小売りに3万4114円(同)、中・外食事業者に3万2920円(同)で販売。卸売段階での上乗せ額は、それぞれ1万1712円、1万518円となる。集荷段階の10倍以上だが、同省によると、精米や袋詰めに費用がかかるため通常の水準という。

小売りの仕入れ価格を5キロ当たりの税込み価格に換算すると3070円となった。

米価格が高騰する前の玄米を60kg 13000円(税抜)と仮定して、今回の経費を上乗せして計算したところ、白米5kgあたり2059円(税抜)となり、農水省の発言通り「通常の水準」と考えられます。

入札価格が高すぎる

問題は、備蓄米の入札価格そのものが高すぎることでしょう。

小売りの仕入れ価格が5kgあたり3070円(税込)というのは、最近の価格からすると安く見えますが、以前と比べて高いことには変わりありません。米価格が高騰する前は玄米60kgで1万3000円ほどだったことを考えると、備蓄米の入札価格が平均で2万1217円というのは高すぎるのではないでしょうか。

農水省は流通の目詰まりによって、需要量に対して供給量が足りていないために、お米の価格が高騰しているとしていますが、備蓄米を放出する際に入札価格を市場での取引価格と合わせる必要はありません。

特に、すでに米価格が高騰していた令和6年産には高値が付くとしても、令和5年産以前のお米についてはもっと低い価格での放出が可能なはずで、現在の価格を基準として入札を行うと、備蓄米の放出によって利益が生まれることになってしまいます。

供給量を増やすことを目的とするのであれば、入札価格はもっと低くても問題なかったはずです。もちろん、備蓄米の保管に多額の費用がかかっていることは承知していますが、今回の放出によって、その費用を賄おうとするのは、今回の趣旨とは異なるものです。

まとめ

米の取引価格の上昇が、米農家の事業継続につながること自体は良いことだと捉えていますし、歓迎すべき点も多くあると考えています。一方で、米価格の急騰は影響が大きく、多くの食品で値上がりが続き、負担が増している現状では、各家庭・事業者に追い打ちをかけてしまっています。

価格高騰の原因が流通の目詰まりだとしても、入札価格をもっと抑え、備蓄米をより安価に出すことで、供給量の確保と価格の抑制を同時に行うべきではないでしょうか。